[Portrait] Matthieu Ménager, Maître de conférences en archéométrie (UMR IMBE)

Sur quoi vos recherches portent-elles ?

J’essaye de répondre à des questions archéologiques en analysant des objets du passé par des outils provenant de la physico-chimie et des statistiques. Depuis maintenant plus de 10 ans, j’étudie plus spécifiquement les civilisations précolombiennes du Costa Rica et du Guatemala, de leurs échanges locaux et continentaux aux matériaux et techniques utilisées pour la confection d’objets divers (céramiques, miroirs de minerai de fer, objet en pierre verte, etc.). Pour ce faire, j’ai pu développer des approches spécifiques dans les domaines de la chimie analytique et de la chimiométrie, l’application des statistiques à la chimie.

Quelle est votre actualité scientifique ?

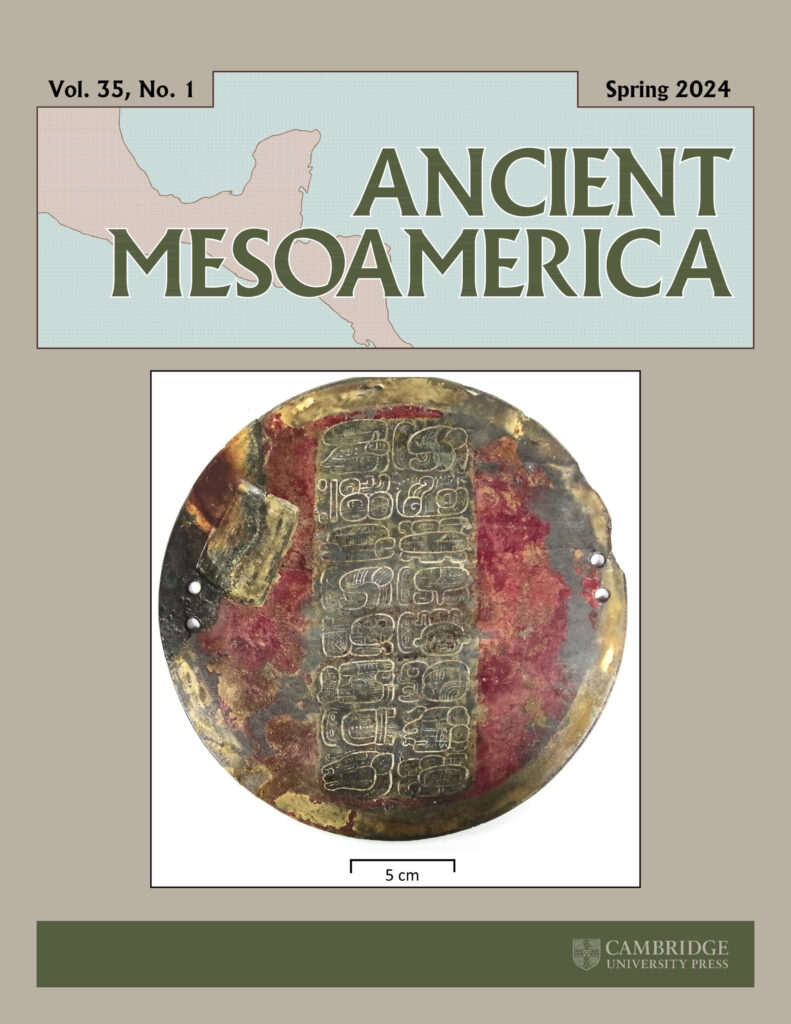

Actuellement, je coordonne, avec ma collègue Chloé Andrieu, le projet MAYACOSTA, financé par l’Agence Nationale pour la Recherche, sur les échanges et transferts de biens de prestige entre les zones maya et costaricienne entre 300 avant et 700 après notre ère. Sur cette période, des objets prestigieux mayas, comme miroirs et plaques de jade, ont été retrouvés au Costa Rica, tandis que des coquilles de Spondylus circulaient vers la zone maya. Le projet étudie ces échanges à travers des analyses chimiques, isotopiques et tracéologiques pour déterminer l’origine et les techniques de fabrication des objets. En combinant archéologie, archéométrie et iconographie, notre groupe de chercheurs cherche à comprendre la nature des contacts entre ces régions. Nous avons déjà publié différents articles sur les miroirs et les objets en jade, et j’ai eu le plaisir de diriger, avec ma collègue de l’Université du Costa Rica Silvia Salgado et David Freidel de l’université Saint Louis, une special issue sur les miroirs dans la revue Ancient mesoamerica.

Je fais également partie du projet VALARH coordonné par l’archéologue Julien Sion, portant sur l’étude du patrimoine archéologique du Honduras, du projet ANR SCHEMA, dirigé par Claudia Defrasnes portant sur l’étude d’abris ornés des Alpilles, ainsi que du projet financé par le Fond Français pour l’Environnement ConForma, dirigé par Marie-Ange Ngo Bieng du CIRAD, autour des problématiques de gestion de la forêt de la réserve de la biosphère Maya, plus spécifiquement sur certaines problématiques liées aux sites archéologiques présents au sein de cette aire.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans la recherche universitaire ?

J’ai, depuis toujours, eu un attrait fort pour les sciences et la démarche inhérente à la création du savoir. En doctorat ou en stage de Master, j’ai eu la chance d’être sous la supervision d’encadrants passionnés par leurs domaines de recherche qui ont su me transmettre cette flamme. La recherche universitaire permet d’être au cœur du processus scientifique, entre génération et transmission du savoir. Enfin, l’écosystème universitaire favorise vraiment le développement des approches uniques et extrêmement pluridisciplinaires, qui sont au cœur de mes recherches.

Quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent faire de la recherche ?

Ces étudiants doivent être persévérants et ne pas baisser les bras : la recherche est un métier passionnant où l’on se réinvente sans cesse, mais l’accès aux postes statutaires demeure malheureusement complexe. Cela dit, depuis mon recrutement à Avignon Université, j’ai vu de nombreux exemples montrant que le dévouement, la volonté et un brin de flexibilité permettent de franchir bien des barrières.

Quel objet ou quelle image de votre activité vous illustre le mieux ?

Je vais illustrer mon activité par une photo du site de Tikal, prise de la pyramide de Mundo Perdido, qui illustre ce que j’essaye d’étudier et comprendre : des fragments de civilisations humaines, parfois à l’échelle moléculaire, au cœur d’écosystèmes complexes.

Je mets une autre photographie du groupe de travail de l’ANR MAYACOSTA, composé d’archéologues, de tracéologues, de chimistes, géologues, conservateurs et conservatrices de musées, et biologistes, qui illustre bien l’importance de la pluridisciplinarité et du travail en groupe en recherche.

L’équipe EECAR de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie (IMBE)

Face à l’érosion de la biodiversité imputable aux changements globaux (usage des terres, climatiques, invasions biologiques, pollutions), l’équipe EECAR cherche à développer des approches permettant de poser des diagnostics de l’état de santé des écosystèmes, et produire des résultats originaux et des innovations pour la restauration écologique ou la gestion durable des patrimoines naturels et culturels, ainsi que d’en évaluer les effets et les perspectives juridiques.

L’équipe s’appuie d’une part, sur des approches écotoxicologiques (développement de biomarqueurs, en particulier) et chimiques (recherche de chimiomarqueurs) et, d’autre part, sur la caractérisation des populations et des communautés (végétation, invertébrés terrestres), afin d’identifier des bioindicateurs et de mieux cerner les relations entre biodiversité et fonctionnement des écosystèmes.

Les approches utilisées sont issues de l’écologie de la restauration, de l’ingénierie écologique, de l’agroécologie, du droit de la protection de la nature et de la chimie du patrimoine. Elles permettent à EECAR de contribuer à la conservation-restauration du patrimoine culturel, à la protection, la restauration et le ré-ensauvagement des socio-écosystèmes ainsi qu’à la mise en place d’une gestion durable des agroécosystèmes. L’équipe étudie de plus les instruments juridiques de prévention des atteintes aux milieux naturels ainsi que leurs régimes de réparation.

Les portraits de recherche

>> Pour découvrir tous les portraits en ligne, rendez-vous ici !

Mis à jour le 16 octobre 2025