[Portrait] Laure Antunes, Doctorante en sciences de l’information et de la communication (CNE & Agorantic)

Sur quoi vos recherches portent-elles ?

À travers une double approche en sciences de l’information et de la communication et en droit, je réalise une thèse qui a pour objet d’étude l’exposition des momies égyptiennes au musée et qui interroge les tensions qui s’y cristallisent entre normes juridiques et principes éthiques. Au cœur de ces tensions, ce sont la responsabilité et les pratiques des professionnels de musées à l’égard des restes humains, mais aussi le statut de ces derniers en tant qu’objet de patrimoine, qui sont remis en question. Désormais, il s’agit de se questionner sur ce qu’il est permis de faire, de dire et de montrer de ces sujets sensibles lorsque s’impose à eux un devoir moral de respect de la dignité humaine. Ma recherche a pour objectif d’étudier comment concilier les enjeux muséologiques et les enjeux éthiques dans l’exposition des momies égyptiennes, et d’analyser dans quelle mesure de nouvelles techniques de présentation (techniques de mise en scène scénographiques et médiations numériques) sont en capacité d’offrir des solutions de compromis à ce problème.

Quelle est votre actualité scientifique ?

Parallèlement à la réalisation de cette thèse, j’ai exécuté le co-commissariat de l’exposition « Curieuses momies. Des Champollion au Synchrotron » (28 mars – 23 novembre 2025) du Musée Champollion du Département de l’Isère. J’ai collaboré à l’édition de son catalogue d’exposition dans lequel je présente un article intitulé « Exposer les momies égyptiennes : un nouveau rapport au corps et au sacré » et j’animerai prochainement une conférence au musée sur cette thématique. Un article, rédigé en collaboration avec Isabelle Brianso et Éric Triquet (respectivement MC et PU, Avignon Université), vient de paraître dans Les Carnets de l’Ocim sous le titre « Exposer des restes humains, une prise de risque du commissaire d’exposition ? ».

Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans la recherche universitaire ?

La réalisation de mon mémoire de maîtrise sur l’exposition éthique des momies égyptiennes s’est révélée être une évidence. À son issue, j’ai eu la certitude de vouloir poursuivre mon chemin dans la recherche, et surtout, de continuer à travailler sur ce sujet qui me passionne depuis plus de quatre ans maintenant. Ce qui m’anime dans la recherche, c’est de me confronter à une problématique actuelle et controversée, et d’y apporter une réflexion susceptible d’éclairer, voire d’accompagner, les pratiques de professionnels de musée.

Quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent faire de la recherche ?

Soyez passionné.es ! À mon sens, la passion est l’un des moteurs essentiels de la recherche. C’est elle qui nous inspire, nourrit notre curiosité, nous oriente dans cette aventure parfois complexe, dissipe nos doutes, nous pousse à persévérer. Sans elle, la recherche perdrait sa part de plaisir. Faire de la recherche, c’est aussi se confronter à des moments de solitude et à des montagnes russes émotionnelles face auxquels il ne faut jamais perdre de vue ses objectifs ni sa détermination.

Quel objet ou quelle image de votre activité vous illustre le mieux ?

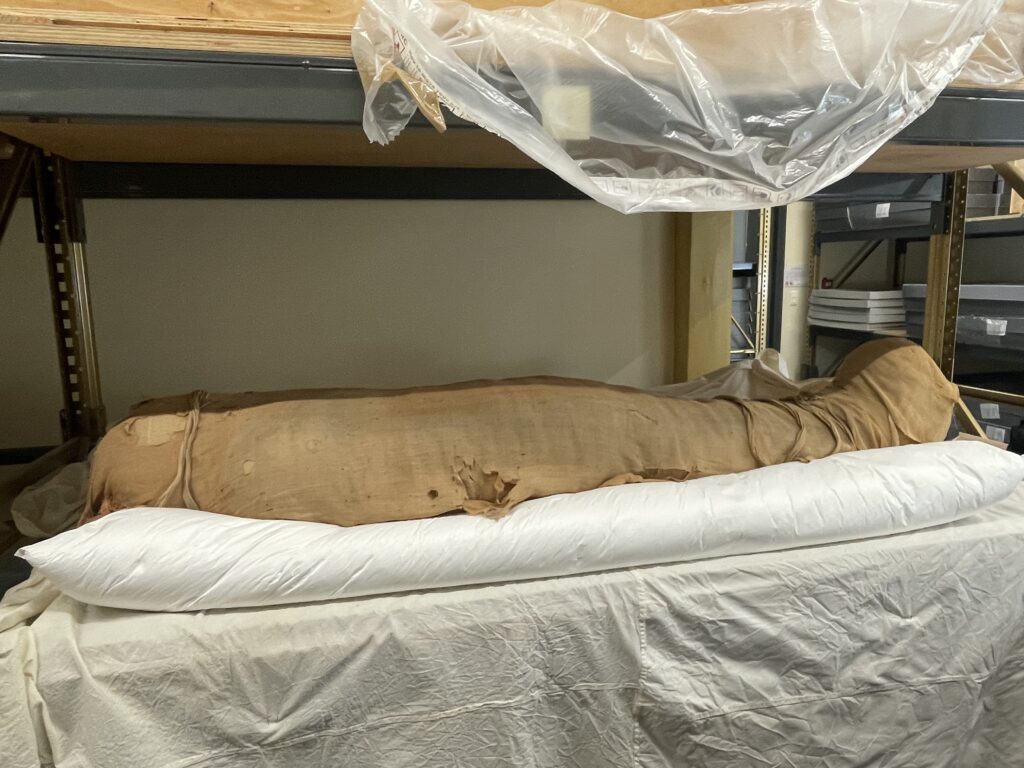

Mai 2022, réserves du Musée d’archéologie méditerranéenne de Marseille. Je fais une rencontre qui va me marquer, tant professionnellement que personnellement. Pour la première fois, je suis confrontée à une momie égyptienne, sans vitrine ni barrière pour la mettre à distance de moi. C’est à cet instant précis que j’ai compris la véritable nature de ce que j’avais choisi d’étudier.

Le centre Norbert Elias (UMR 8562)

Le Centre Norbert Elias (UMR 8562) fédère des chercheur(e)s issu(e)s de différentes disciplines, convaincu(e)s de l’unité des sciences humaines et sociales. Le laboratoire est implanté sur le campus EHESS Marseille à la Vieille Charité et sur le campus Hannah Arendt à Avignon Université. Il regroupe 50 chercheur(e)s, 80 doctorant(e)s et une équipe d’appui d’une dizaine de personnes qui travaillent sur l’analyse et la description des mondes sociaux.

La Fédération de Recherche Agorantic

La FR 3621 Agorantic est une Fédération de Recherche interdisciplinaire dont les deux principales tutelles sont Avignon Université et le CNRS. Cette fédération rassemble 8 unités membres et un nombre toujours plus grand d’unités associées sur projet. Elle a pour objectif principal d’étudier les enjeux sociétaux en lien avec le développement du numérique.

Agorantic a vocation à mobiliser et fédérer des équipes de chercheurs d’horizons disciplinaires différents sur des projets et des thématiques scientifiques associant, d’une part, les Sciences de l’Homme et de la Société (SHS), d’autre part les Sciences Formelles et Computationnelles (SFC). Il s’agit, pour l’ensemble des partenaires impliqués, de mettre en commun leurs expertises en vue de favoriser l’émergence d’un pôle d’excellence en matière d’humanités numériques.

Les portraits de recherche

>> Pour découvrir tous les portraits en ligne, rendez-vous ici !

Mis à jour le 30 octobre 2025